未来を縫う:あるファッション教師が日本の教育にAIを取り入れた方法

髙田 直紀 がファッション工学を教え始めた当初は、日本の学校におけるデジタル革命の一翼を担うことなど頭になかった。

電子情報通信工学を専攻していたにもかかわらず、髙田 は教師不足のため、泉尾工業高校でファッションを教えることになった。「ファッションの知識はありませんでしたが、勉強して、今に至ります」。

現在、髙田 はmirAI for Japanプログラムを修了した大阪の教師グループの一員であり、AIが生徒と教師双方をどのようにサポートできるかを再考している。彼は生徒たちにAIツールを使ってデザインプロセスを改善する力を与えるだけでなく、AIがますます支配的になる世界で批判的かつ創造的に考えることを教えている。

「私たちの授業では、生徒がアイデアを視覚化できるように、さまざまなAIツールを使っています」と髙田 は説明する。「ファッション業界がすでに採用しているツールの使い方を学んでいるのです」。

謙虚なパイオニア

泉尾工業高校で10年以上教鞭を執る髙田 は、典型的な技術教育者ではない。物腰が柔らかく控えめな彼は、学校でのAI教育導入における自分の役割をしばしば控えめに捉える 。しかし、彼と一緒に働く人々の見方は違う。

マイクロソフトと共同でmirAI for Japanプログラムを立ち上げ、日本全国の教師向けに実施してきた認定NPO法人CLACKのAI教育責任者である小浦友梨 氏は、「髙田 氏はとても謙虚です」と語る。「彼は特別なことは何もしていないと言いますが、mirAI for Japanプログラムを採用し、学んだことを他の人たちと共有した初期メンバーの一人なのです」。

mirAI for Japanの研修を終えた後、髙田 はファッションの授業に画像生成AIを取り入れるようになり、生徒がデザインを考えたり、プレゼンテーション用のスライドを作成したりするのに役立てた。また、AIを活用したビデオ編集の授業も行い、ファッションショーや授業プロジェクトの資料作成にかかる時間を大幅に短縮した。

しかし、彼はそれだけにとどまらなかった。彼の学校の教師の多くがAIについてほとんど知らず、中にはAIを使うことをためらっている者もいることを知った髙田 は、公開講座やディスカッションを企画し始めた。また、多くのAIツールで義務付けられている、生徒が学校でAIツールを使用することについての保護者の同意を得る手助けもした。また、フィードバックフォームを作成し、授業で使用した教材を共有し、特にデザインの観点から、生成AIを通じて情報リテラシーと倫理観を育成することの課題について論文を発表した。

「当初保護者の方々の間で、AIが何なのか、なぜ生徒がAIを使うべきなのか等、AIに対する認識がまだ十分に浸透していませんでした。しかし、私たちはリスクと利点を説明し、今ではより多くの学科 がこのアイデアに前向きになっている。」

未来のためのプログラム

2023年後半に立ち上げられたmirAI for Japanは、高まる懸念から生まれた。日本の高校生たちは、AIツール、特に生成AIを理解しないまま使用していた。ある生徒は無意識のうちに生成した画像で著作権を侵害し、またある生徒は誤った情報やハルシネーション を含むAI生成テキストを提出していた。多くの業務を抱えている 教師たちは、ついていくのに必死だった。

「私たちはそれを変えたかったのです」と、CLACKに参加する前は高校の教師だった小浦は言う。「私たちがmirAI for Japanを通じて出会う教師のほとんどは、AIの知識をまったく持っていません。授業計画やルーブリック(評価基準)の作成から練習問題の作成まで、AIがいかに自分たちの仕事を効率化してくれるかを知ると、彼らは驚きます。そして、生徒たちがすでにこれらのツールを、時には無責任に、いかに早く使っているかにショックを受けることが多いのです。」

CLACKのトレーニング教材は、できるだけ実用的ですぐに使えるようにデザインされています。教師は授業計画、ワークシート、生徒がAIツールを教室で使用するための保護者同意書のサンプルを受け取る。「単なるインプットにはしたくなかったのです。私たちは、教師がすぐに授業ができるようになることを望んでいました」。

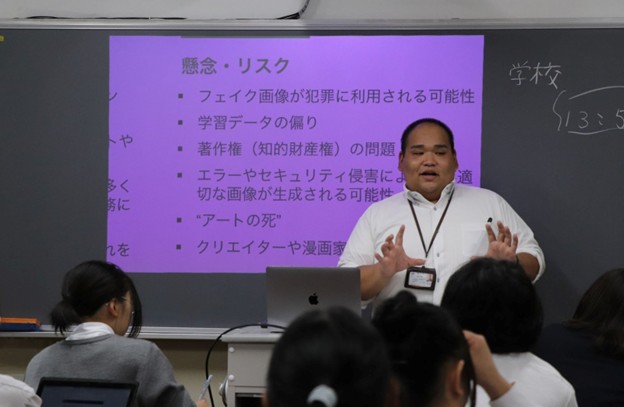

髙田 は現在、学生に偏った情報や間違った情報を見分ける方法や、AIが生成したコンテンツのファクトチェックの方法を教えている。大規模な言語モデルや画像生成モデルのようなツールを紹介する前に、彼はしばしばその限界とリスクについて議論することから始める。

「使う前にシステムを理解してほしかった」と彼は言う。「著作権、データソース、倫理について話し合う。それから実践 を始める。」

mirAI for Japanプログラムは、マイクロソフトが全国で展開している AI学習を通して次世代のキャリア形成に寄与する事を目的とした、AI学習推進プログラム である。mirAI for Japanが全国でAIトレーニングを提供する一方で、IT Bridge Osakaと呼ばれる並行プログラムでは、周辺の地域の高校生に基礎的なデジタルスキルを提供している。このプログラムでは、AI、データセンターのインフラ、サイバーセキュリティといった中核的なトピックを生徒に紹介し、単にデジタルツールを使うだけでなく、それらを支えるテクノロジーを理解しサポートできるよう支援している。

ショートカットではなく、副操縦士としてのAI

指導にAIを取り入れながらも、髙田 は生徒がAIに頼りすぎたり、早まったりしないように注意している。彼は、AIツールに頼る前に、デッサン、デザイン、クリティカルシンキングといった基礎的なスキルを身につけるべきだと考えている。

「ファッションには、想像する力と表現する力という2つの重要な能力がある。「AIは表現の手助けをしてくれるが、想像力は内面から生まれるものでなければならない。」

彼は学生たちに、AIを創造性の代わりではなく、副操縦士として使うよう勧めている。彼のファッション工学の授業では、学生たちはまずブレインストーミングをしてアイデアをスケッチし、次にAIツールを使ってコンセプトを強化したり視覚化したりする。このバランスの取れたアプローチは、学生たちがより優れたデザイナーになるだけでなく、より思慮深いテクノロジーの使い手になるのに役立っている。

そしてその影響は広がりつつある。AIのワークショップを開催した後、髙田 はファッション学部以外の学生たち、つまりコンピューターにあまり興味のなかった学生たちまでもが興味を持つようになったことに気づいた。ある学生はITクラブに入り、またある学生はAIツールを使ったアートプロジェクトに参加した。

「それが最もやりがいのある部分です」と彼は言う。「ただ教えるだけでなく、好奇心を目覚めさせることです」。

アーリーアダプターからリーダーへ

髙田 の努力によって、泉尾工業高校は大阪の他の学校だけでなく、世界各地の学校のモデルとなった。CLACKでは、彼の経験をケーススタディとして教師のワークショップによく利用している。

「髙田 先生は、生徒向けのITセッションを試験的に導入した最初の先生でもあります。彼は常に新しいことに挑戦しようとします。それが大きな違いです」

それでも髙田 は、自分の業績については謙虚な姿勢を崩さない。

「今やAIはどこにでもある。仕事でも、趣味でも、ネットで動画を見るだけでも、AIはあらゆるものの一部になっている。追いつかなければと思ったんだ」。

mirAI for Japanと髙田 直紀 のような教育者のおかげで、日本の教室はまさにそうなり始めている。